巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

肩こりや首こりが起こりやすくなる

猫背やストレートネックが悪化しやすくなる

呼吸が浅くなり、疲れやすくなる

姿勢が悪く見えることで、見た目の印象が悪くなる

肩や腕の可動域が狭くなり、スポーツや日常動作のパフォーマンスが低下する

巻き肩は、肩が前方に巻き込まれるような姿勢のことで、猫背とセットで起こりやすいとされている問題で、デスクワークやスマホの長時間使用など、前かがみの姿勢が続くことで筋肉のバランスが崩れ、肩が内側に丸まってしまいます。その為このような悩みがあげられます

巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩を放置することで起こる不調とは?

巻き肩は放置してしまうと、肩こりや首こり、猫背の原因になるだけでなく、以下のようなさまざまな不調を引き起こす可能性があります。

【主な不調や症状】

・頭痛や眼精疲労の悪化

・胸まわりの筋肉が縮こまり、呼吸が浅くなる

・肋骨の動きが制限され、酸素の取り込み量が減る

・血流が悪化し、全身に十分な酸素が行き渡らなくなる

また、首には自律神経のひとつである副交感神経が深く関わっています。副交感神経は、身体をリラックスさせるために重要な「ブレーキ」のような役割を果たしています。

しかし、巻き肩によって首の筋肉が緊張し続けると、この副交感神経が圧迫され、身体をうまく休ませることができなくなります。

【副交感神経の圧迫によって起こる症状】

・疲労感が抜けにくい

・眼精疲労が慢性化する

・頭痛が起こりやすくなる

・睡眠の質が低下する

・代謝が落ちやすくなる

このように、巻き肩は単なる姿勢の問題にとどまらず、自律神経の働きや全身の体調にも大きく関わってくるため、早めのケアが重要です。

症状の現れ方は?

巻き肩が引き起こす悪循環とは?

肩が前に出ることで肩甲骨の動きが悪くなり、首や肩まわりの筋肉が常に緊張した状態になります。

その結果、血流が滞りやすくなり、慢性的な肩こりや首こりの原因となることがあります。

巻き肩による姿勢への影響

巻き肩になると、以下のような姿勢の悪化を引き起こしやすくなります。

・猫背の悪化

肩が内側に巻き込まれることで背中が丸くなりやすくなります。

・ストレートネックの進行

肩が前に出ることで頭の位置が前方へずれ、首に過剰な負担がかかりやすくなります。

これらが複合的に影響し合い、巻き肩・猫背・ストレートネックといった不良姿勢が慢性化しやすくなります。

主な原因:デスクワーク・スマホの長時間使用

巻き肩や猫背は、特に次のような生活習慣から発生しやすくなります。

・長時間のデスクワーク

・スマートフォンやパソコンの操作による前傾姿勢

このような姿勢を続けることで、次のような筋肉の状態が見られるようになります。

・胸まわりの筋肉が収縮しやすくなる

・首まわりの筋肉が緊張する

・背中(背部)の筋肉にも緊張が生じる

これらが重なることで、巻き肩や猫背といった不良姿勢が習慣化してしまうことがあります。

その他の原因は?

巻き肩の原因は、年代によって異なる傾向があります。

それぞれの年代ごとの特徴を知ることで、より適切な対策を立てることができます。

■ 未成年の場合

学業における長時間の座位姿勢や、ゲーム中の姿勢によって前傾姿勢が強くなる

その結果、肩甲骨が開き、肩が前に出る姿勢が習慣化し、巻き肩を引き起こしやすくなる

■ 20代〜30代の場合

デスクワークによるパソコン操作、または現場作業などでの荷物の持ち運びによる負担が大きい

大胸筋や小胸筋など、身体の前面にある筋肉が過度に収縮し、肩が前方に引っ張られやすくなる

その結果、巻き肩が生じやすくなる

■ 40代以降の場合

加齢に伴う骨格の変化や筋力の低下により、円背(背中が丸くなる状態)が進行しやすい

背骨が前方に倒れやすくなり、それに伴って胸を開く姿勢がとりづらくなる

巻き肩だけでなく、猫背や腰痛もあわせて起こりやすくなる傾向がある

このように、巻き肩は年齢によって原因や傾向が異なるため、年代に応じた施術や生活習慣の見直しが重要です。

巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、身体のバランスが崩れ、以下のような不調が徐々に悪化していく可能性があります。

さらに、長期間放置することで四十肩や五十肩のリスクも高まり、日常生活に支障をきたすことがあります。

【1】肩こり・首こりが慢性化する

巻き肩になると肩甲骨の動きが悪くなり、首や肩の筋肉が緊張しやすくなります。

その結果、血流が滞り、慢性的な肩こりや首こり、痛みが発生しやすくなります。

【2】頭痛・めまい・吐き気が起こる可能性がある

首や肩まわりの血行が悪くなると、脳への血流が不足しやすくなります。

これにより、緊張型頭痛・めまい・吐き気などの症状が出ることがあります。

【3】猫背・ストレートネックが悪化する

巻き肩が続くことで、猫背やストレートネックがさらに進行していきます。

頭が前に出た姿勢が定着することで、首や肩、背中全体にかけて負担が増加し、広い範囲で痛みを感じやすくなります。

【4】呼吸が浅くなり、疲れやすくなる

巻き肩によって胸が圧迫されると、肺がしっかりと広がらなくなり、呼吸が浅くなります。

その結果、疲労感の増加や集中力の低下といった不調につながることがあります。

このように巻き肩は、単なる姿勢の問題ではなく、全身の機能や体調にまで影響を及ぼすため、早めの対応が重要です。

当院の施術方法について

当院で行う巻き肩へのアプローチ

巻き肩の施術を行う際には、まず原因がどこにあるのかをカウンセリングや触診を通じて明確にしていきます。

その上で、お身体の状態に合わせて以下のような施術を組み合わせてご提案しています。

■ 胸まわりの筋肉へのアプローチ

身体前面の筋肉(大胸筋・小胸筋)が硬くなっている場合、

→ ストレッチや骨格の調整を含む猫背矯正施術を行い、筋肉の柔軟性を高めます。

■ 肩甲骨まわりの筋肉が硬くなっている場合

僧帽筋や菱形筋の動きを良くするため、

→ 肩甲骨はがしを行い、可動域の向上と血行促進を目指します。

■ 自律神経の乱れが関係している場合

血流を促し、全身の筋緊張をやわらげる目的で、

→ 筋肉の緊張を和らげる手技施術や鍼施術をご提案しています。

■ 骨格全体のバランスを整える施術

身体全体の歪みに着目し、

→ 姿勢の安定を目的とした全身矯正を行います。

■ 状態を維持するためのインナーマッスル強化

良い姿勢をキープできる身体づくりを目指して、

→ 楽トレ(EMS)などの電気施術を用い、インナーマッスルを鍛えるサポートも行っています。

お一人おひとりの状態や原因に合わせて、無理のない範囲で施術内容をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

軽減していく上でのポイント

施術効果を高めるために大切な日常の意識づけ

当院では、施術だけでなく、日常生活の中で筋肉の緊張や骨格の歪みを引き起こす動作にも注目しています。

患者様との会話を通して、そのような動作や習慣を見つけ出し、少しずつ見直していくためのアドバイスも行っています。

また、血流を促進したりストレッチを行う際には、手技一つひとつの意味や目的を丁寧にご説明しながら施術を行うことを心がけております。

そうすることで、患者様ご自身にも身体への理解や意識が深まり、施術の効果をより実感しやすくなります。

お身体の状態や生活習慣、そして患者様のご要望に合わせて、今必要な施術メニューを選定し、無理なく取り入れていただけるよう配慮しています。

さらに、日々のセルフケアとして以下の点にも重点を置いています。

足りない部位への適切なストレッチ

水分補給の重要性

こうした理由や必要性についても丁寧にご説明することで、患者様ご自身が納得して取り組めるようにサポートしています。

このように、施術と日常のケアを両立することで、より良いお身体の状態を目指していくことができます。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

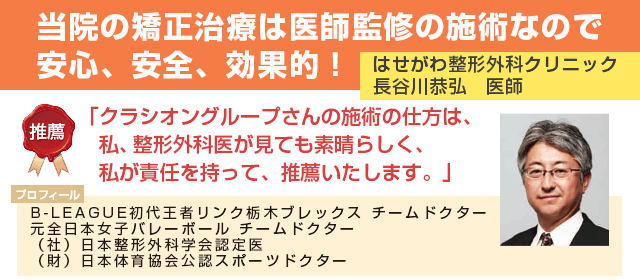

監修

西荻窪中央整骨院 院長

資格:鍼師、灸師

出身地:埼玉県行田市

趣味・特技:映画鑑賞、1人飲み